Where there is a will, there is a way

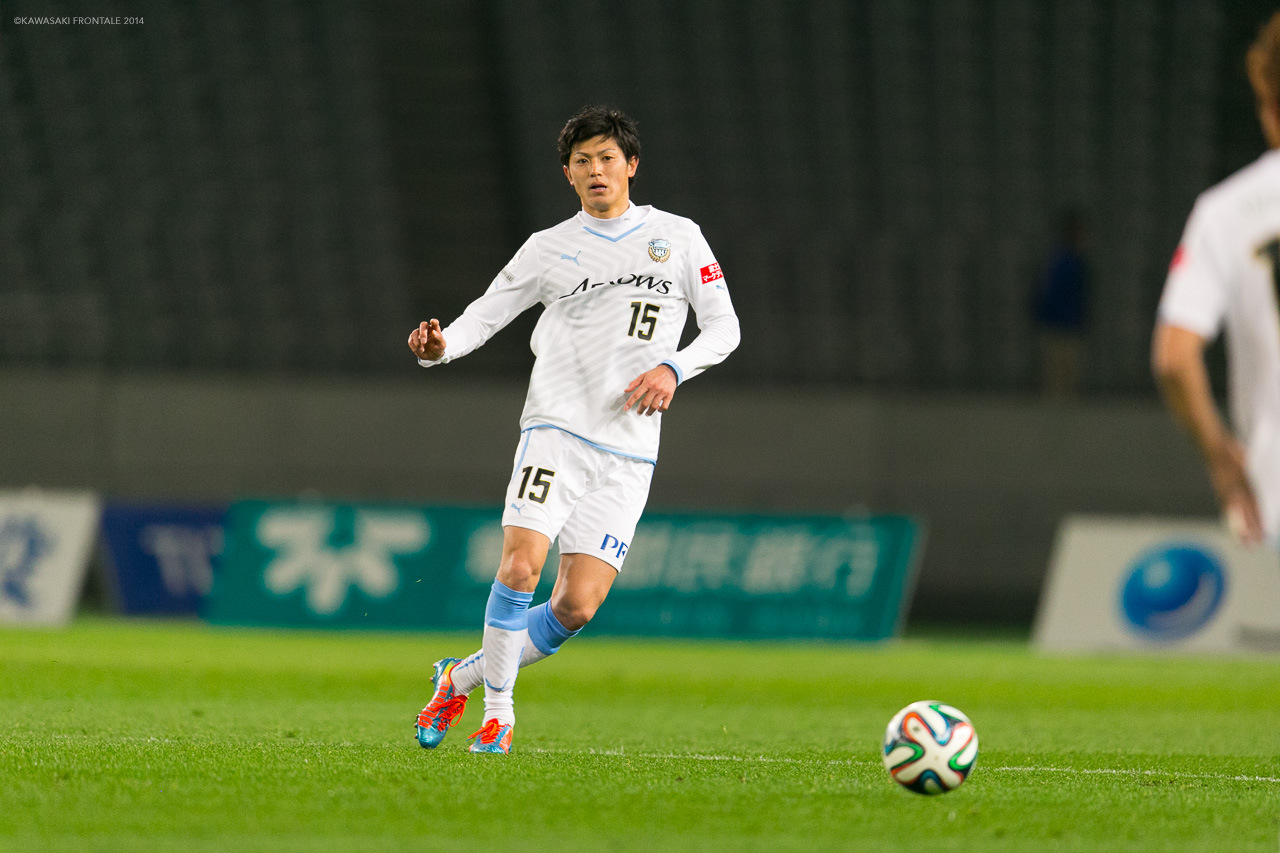

MF15/谷口彰悟

テキスト/江藤高志 写真:大堀 優(オフィシャル)

text by Eto,Takashi photo by Ohori,Suguru (Official)

ただでさえ緊張するはずのプロデビュー戦で、人生初のポジションを任された選手の心境はどんなものなのだろうか。

そんなことを想像していたら、ふと自分自身の高校時代のことを思い出した。

全校集会で突然指名され、学校自治についての意見を聞かれたのである。数百人の生徒の中、

1分にも満たない意見を述べるだけでも死ぬほど緊張した。そんなちっぽけな経験に比べたら、

谷口彰悟がやってのけた仕事は桁違いだった。

味スタで行われたJ1第4節、FC東京戦での事だった。フロンターレは開幕からの3試合を1分け2敗の成績で終えており、苦境に立たされていた。スタンドの一角に陣取るフロンターレサポーターからの温かい声援はあったが、ホームスタジアムを埋める圧倒的多数のFC東京サポーターが発する声援は大きかった。23,172人の視線が集まるアウェイの環境で、多摩川クラシコは行われた。

この試合。左サイドバックというポジションで先発出場した谷口は与えられた役割を全うした。FC東京の攻撃を封じる一方、前半終了間際には左サイドを駆け上がり、大久保嘉人のゴールをアシスト。チームはその後も追加点を奪い、3戦未勝利のフロンターレは4−0という結果を手にし、谷口にとって文句のつけようのないデビュー戦となった。この試合を契機に谷口は先発の座を掴み、W杯開催に伴う中断期間を経てリーグ戦再開初戦の12節C大阪戦からCBにポジションを移すと、2位との直接対決となった19節の浦和戦では3バックの真ん中をこなすマルチロール(万能)ぶりを発揮。気がつけばもう何年もフロンターレの一員としてプレーしてきたかのような安定感を醸し出す選手となった。そんな谷口彰悟はどんなサッカー人生を歩んできたのだろうか。

勝つために、練習に打ち込む

谷口が生まれ育ったのは、熊本県熊本市。3つ上の兄の影響を受け、幼稚園時代にサッカーを始めた。広いグラウンドがある幼稚園は、正式名称に「体育」との名前を冠した運動に理解のある幼稚園だったという。谷口の母、春江さんによると、この園を選んだのは自宅から歩いて通える距離にあったからだそうだが、サッカーも行われていたというこの幼稚園に通えたことが谷口の人生を変えた。

「幼稚園のころは連戦連勝で負けることがなかったです。小学校に上がるとき、1年から3年の間は学校に部活がなくてサッカーができない。それで幼稚園のチームをそのまま存続させて活動を続けることになりました。その後、部活が始まる4年の時に、学校ごとに選手が分散してチームがバラけてしまうのももったいない、という話になり、親が中心となって作ったのが熊本ユナイテッドSCでした」(谷口)

幼稚園時代から強かったという谷口のチームは、ここで挫折を味わうことになる。当時小4の谷口は、新設の熊本ユナイテッドSCの初代のメンバーとなり、小6が主体の他のサッカーチームと対戦することになったのだ。

「最初はボロ負けしていました。小4で小6のチームとやってボロ負けしてもそれは当たり前なんですが、すごく負けず嫌いだったので、それが悔しくて、勝ちたい、勝つためにどうすればいいのか、ということをものすごく考えてプレーしてました」

ところが試合に勝つための裏ワザがあるわけではない。コツコツ練習する以外に、道はなかった。

「(勝つための方法は)これといって見つからなかったんですが、もっとうまくなりたいという欲求がすごく出てきて自主練をすごくした覚えがあります。一人でも、友達とも」

そんな自主練習に付き合ってくれていた一人が来季からの加入が発表されている車屋紳太郎である。熊本の実家同士が近所だったという谷口と車屋は、誘い合って自主練を繰り返した。

そんな自主練習に付き合ってくれていた一人が来季からの加入が発表されている車屋紳太郎である。熊本の実家同士が近所だったという谷口と車屋は、誘い合って自主練を繰り返した。

「車屋っているじゃないですか。あいつ、家がめっちゃ近いのでたまにやったりしましたね。おれらの中で聖地と呼んでた場所があって、そこでやってました。あとは、ユナイテッドのグラウンドもそんなに遠くなかったので、練習が始まる前、早めに行ってやってたりしてました」

また谷口の兄が地域の選抜チームに招集されていた頃、その送り迎えをする母・春江さんに連れられて、谷口も練習会場を訪れていたという。「この時に上の子が上手い子たちとやっているサッカーを見て、見よう見まねでやってました。観察力はあったのかもしれません」とそう話す春江さんは、「3人姉弟の中では一番運動神経はなかったんじゃないかと思います。お兄ちゃんにはかなわないという思いがあって、でもそれを努力でカバーしていたと思います」と言葉を続けた。エリート街道をひた走ってきたように見える谷口だが、その陰には人知れず続けた努力があったわけだ。そんな谷口のチームは、小学校時代には県大会でも優勝するような強豪チームとなっており、中学に上がっても熊本ユナイテッドとしてチームは存続。ここでのプレーを継続した。

サッカーを始めたころの谷口は、上手い子どもがそうであるようにFWを中心とした攻撃的なポジションでプレーしていたという。点を取る能力は、サッカーの上手さと直結したスキルでもある。しかし年を重ねるにしたがって、谷口はポジションを下げていく。サイドハーフからボランチ、そしてCBへ。点を取り続けるために必要な特別な才能の一つが、ゴールへの貪欲さだとすれば、谷口にはそれはなかったという。

「(ゴールへの貪欲さは)あまりないですね。なんかそれは良くないことだとは思っていますが、ボランチをやってた時はどっちかというとラストパスが多かったです。自分がゴールを決めることは、あまり考えていなかったです」

ゴールへの執着とは無縁の性格を裏付けるやりとりがある。ベスト4入りした大津高校2年時のインターハイについて聞いた時の話だ。ボランチで出場していたというこのインターハイで記憶に残る試合を聞いたのだが、しばし悩んで答えたのが、ベスト4でPK戦の末に敗れた市立船橋高校戦だった。

「PK戦で負けたんですが、点にも絡むことができたので(先制点をアシスト)。埼玉大会だったんですが、駒場で試合ができてああいう舞台でやれたことが凄く楽しかったですし、あの試合はすごく覚えています」

印象に残る試合が、敗れた準決勝というのは分からないではない。ただ、もしゴールに貪欲な選手であれば、インターハイの舞台でゴールを決めた2回戦の小松市立高校戦を挙げたのではないか。しかし谷口はこちらから促さない限り、コーナーのこぼれ球を押し込んでゴールしたという小松市立高校戦を口にすることはなかった。高校時代の彼が見ていたのは、ゴールではなく、周りの選手をどう活かすのかという点にあったことの間接的な証明であろう。そうやって周りを俯瞰して見ることができる能力は「自然に身についたものだと思います」と話す。そして「もしかして、『オレがオレが』という性格だったら点を取るポジションのままだったかもしれません。でもそうじゃなかったので、ポジション的にも下がってきたのかなと思います」と言葉をつなげ、そんな自分に納得していると話した。

「ゴールへの貪欲さがない選手が前にいたらダメだと思うので(笑)。だからぼくはチャンスだという時に力を発揮するということよりも、危ない時にどうそれを回避するのかに力を発揮することのほうが多くなっていて、だとしたら後ろに下がった方がいいのかなとも思うようになりました」

4時半起きの日々

そうやって納得してポジションを守備的な位置へと変えていった谷口が大津高校に進学したのは、お兄さんからのアドバイスがあったからだった。

「兄貴とかがルーテル学院高校も悪くないと話していたんですが、まだサッカーが強くなり始めたばかりで大学進学の実績も少なかった。その点、大津はサッカーの強豪校でしたし、卒業生の進路として大学を見た時にその実績もありましたので、それで大津高校だなと思いました」

高校入学を、大学進学と絡めて考えていた谷口については、母・春江さんの「高校に入った時から筑波大学というのが頭にあったみたいです」との証言もある。お姉さんがインターハイのハードル競技で全国優勝しており、筑波大学への進学が可能だったにもかかわらず断念していたという経験も筑波大学への思いを強くさせる一因になったかもしれないと春江さん。いずれにしても、筑波大学への進学は、谷口の人生設計の中で大きなウエイトを占める要素となっていた。

将来を見据えた上で、入学した大津高校での日常は、早朝に行われていた自主練習で始まる。谷口はそれに間に合わせるために、朝4時半に起きる生活を続けていたという。

「4時半に起きて、5時位には実家を自転車で出ると、最寄り駅から5時20分ごろに出発する始発に乗って6時過ぎくらいに学校に着いて自主練を始めるという生活でした。始発は1両編成で、みんなサッカー部の部員ばかり。乗り遅れたやつがいるとわかるような環境でした。朝練は先生もグラウンドには来るんですが、周りを歩いてるだけで気が付いたことがあれば指導してくれました。あとは自分の課題に取り組む時間みたいな感じでした」

早朝4時半起きの生活を3年間やりぬいたのだからすごい。「今思うとぞっとします(笑)」とおどけつつ「お母さんには感謝しかないです。弁当と朝ごはんとを作ってくれました」とごく自然に母への感謝の気持ちを口にした。4時半起きの谷口が3年間続けていた朝練で、常に行っていた定番のメニューがタイヤ引きだったという。「高校に上がってフィジカル的に付いて行けなかったので、タイヤ引きを3年間続けました。タイヤを引いて50mくらいをダッシュして、その後タイヤを外してダッシュして、というのを6本くらいです。これが朝練のスタートで、これをしたあとに必要な練習をやっていました」

この地道な練習の成果は着実に出たようで、「古沼先生(貞雄・元帝京高校サッカー部監督)がたまに大津に来て教えてもらっていたりしたんですが、その時に古沼先生から『ムリが効く体になってきたな』と言われて嬉しかったです。自分でも一歩余分に踏み出せるようになったりして、足腰が強くなった実感もありましたし、やっててよかったと思いました」と振り返る。ちなみにパートナーとして共にタイヤを引いていたのは1学年下の車屋だったという。

高校に入学したての1年時には、練習のレベルについていくのが精一杯。ただ、トップチームで練習させてもらっており、地力は上がっていた。「1年の時はそんなに出られなかったんですが、代が変わって2年になる年の新人戦頃からポジションをもらえるようになりました」

前述したとおり2年時にはベスト4入りしたインターハイに加え、高校選手権に出場しベスト8まで進出している。キャプテンを任された3年時にもインターハイに出場してベスト4に進出するが、高校選手権は熊本県予選の決勝で敗れ、涙を飲んだ。谷口の高校サッカーは、冬が来る前に終わりを告げていた。

筑波大学へ

高校に入る前からの夢だった筑波大学を経由する形でフロンターレに加入した谷口には、大津高校時代にも誘いの声がかけられていた。当時、谷口をスカウトした向島建は回想する。

「選手権の時から見てはいたんですが、初めて声をかけたのは(谷口が2年時の選手権後、2009年1月の)新人戦の時だったと思います。その後宮崎での春季キャンプに参加してもらう前にオファーすることは決めていました。キャンプ参加の最終日にお父さんが迎えに来られて、その場で正式にオファーしたのですが、本人は大学進学を優先させたいとの意志を持っていたため、それを尊重した形です。内心は取りたかったですよ、それは。サイズもあるし、能力的にもいいものを持っていましたからね」

このオファーに対して谷口は「今は大学に行きたい気持ちが強いです」とその場で答え、フロンターレ側もそれ以上は無理強いはしなかった。プロからの誘いを受けながら、大学進学を選んだ谷口は当時どんな心境だったのか。

「自信がなかったわけではないんですが、でもどこかでプロを怖がっている自分がいました」

そもそも谷口は、自らがプロサッカー選手になれるとは思っていなかったと話す。もちろん子どものころは、漠然とした夢としてプロサッカー選手になりたいとの思いはあったが、高校生になった谷口にプロサッカー選手は現実的な選択肢ではなかった。そんな谷口にプロという選択肢を気付かせたのは向島だった。

「プロを意識したのは、それこそフロンターレの向島さんに話しかけてもらった時でした。選手権が終わって新人戦があるのですが、その県大会の準決勝か決勝が終わった時で、びっくりしました」。この向島との挨拶の直後に、宮崎で行われていたフロンターレの一次キャンプに参加。「そうした練習に参加したのは初めてで、プロという選択肢を持てるんだと実感しました。それまでは大学しか考えていなかったので」と当時を振り返る。ただ、あまりにも急な展開だったこともあり、また筑波大学への進学は、高校を選ぶときからの目標だったこともあり、谷口は初志を貫徹させた事になる。

人生を左右する決断を下した谷口は、大学時代に自らに課していた事があったという。親元を離れ、自立しなければならない大学の4年間を、谷口は覚悟を持って過ごしていた。

「親元から離れるというのは大事なことで、それは自分の中でも大きい要素でした。大津には実家から通っていて、家に帰ればご飯が出ますし洗濯もしてくれていました。そういう生活をしていて、高校からいざプロの生活に入った時に、実家の時と同じように練習着が用意されていて、すごくいいグランドで練習できて、寮に入ればご飯が出てきて、という生活に慣れてしまうと社会人として世間知らずな人間になってしまうんじゃないかという、そういう考えもありました。だから一度一人暮らしをして、人間的にもう一度しっかりしたものを作ってからでもプロになるのは遅くないのかなと思ったんです」

思わず「エラい!」と言ってしまった。高校生の時にそこまで考えられる人はそうそういない。社会人になり、後から学生時代を振り返って、当時の意味を理解できる人はいるかもしれない。ただ、高校時代に自らを律することを念頭に置きつつ進路を決めるなんてことができるのかと、驚かされた。谷口は言葉を続けた。

「大学は怠けようと思ったら怠けられる環境です。授業に行かなくてもどうにかなる部分もある。だけどそういう中で自分がサッカーをやって、腐っていくじゃないですが、そうなってしまったらそれだけのものだと思ってましたし、プロに行っても仕方ないと思っていました。そういう生活の中で力を発揮してこそ、プロに行ってもできるんじゃないかという考えは持っていました」

意識の高さにただただ感心させられるが、筑波大学で谷口の1学年上にあたる山越享太郎は谷口が出席についてうるさくない授業でも休まずに受けていたということを知っていた。勉強にもまじめに取り組み、そしてサッカーとも向き合う。そんな谷口が指導を仰いだのが現在フロンターレを率いる風間八宏監督(当時筑波大学監督)だった。

「練習が楽しかったです」と大学時代を振り返る谷口は「風間さんがいるときに空気は間違いなく違っていました。風間さんが本気だから、オレらも本気になるという事はありました」と話す。そんな風間監督の練習から教わったことの一つとして、「インサイドパスについても、止めるや、パスの質、ボールを取られないというところは凄く言われました。今までそういう考えが無かったですから。サッカーはミスのスポーツだという考えをしてましたが、そのミスの重大さを改めて感じさせられました」と述べ、サッカーの見方が変わる経験だったのだと振り返る。

高校時代はボランチを務めていた谷口を風間監督は、入学当初CBにコンバートして起用している。「止める蹴るが違うから、そこは最初苦労していましたね」と当時の谷口について説明する風間監督は、高校から入ってきた選手の多くにその傾向があると前置きしつつ「パスが横と後ろしか出せないところもあった。身体能力は高いし、ボールも扱えて失わないという選手だったんだけど、その先が見えなかった」と述べる。そして「ましてやその時のボランチには八反田(康平・現仙台)とか森谷(賢太郎)がいたからね。中盤の底にはテンポが(早すぎて)合わなくて入っていけない。でも才能があるからCBをやらせた。それは他の選手もそうだったんですが、そうやってスピードに慣らすようにしました」と筑波大学入学当時の谷口を回想する。その後、風間監督の要求水準をクリアした谷口は、ボランチのポジションを手にするようになる。

プレー面で成長を遂げた谷口は、覚悟を決めていた大学生活でも自らを律していた。アルバイトを経験し、好きなお酒ともうまく付き合い、溺れることがなかった。また、大所帯のサッカー部での経験も得難いものだったと話す。

「サッカー部は全部員を合わせると130〜40人くらいになります。彼らの多くが学校の先生だったり、サッカーの指導者になりたいという人たちで、集団としての質がすごく高かった。その集団の中にいれてその中でサッカーに打ち込めたというのは、今考えると、本当に良かったです。お互いを高めあえました」

この筑波大学時代にユニバーシアード日本代表として2011年と2013年に本大会に出場し、優勝(2011年)と3位(2013年)を経験。さらには4年次にキャプテンを務めた。

「(キャプテンとして)まずはピッチの上というか、日頃のサッカーに取り組む姿勢に関しては、それまでと変わらず、しっかりやっていこうと思っていました。そういうのを見て、感じてもらえればそれはそれでいいと思っていました。あとは、それまでは自分がサッカーに集中するだけで良かったんですが、キャプテンになることで周辺の人達とのつながりも出てきます。部活では、局という単位で仕事が割り振られるんですが、例えばリーグの運営だったり、トレーナーっぽいことをしたり、広報の担当だったり。そうした局の代表者が集まる会議が毎週あって、そこに顔を出さないといけなかった。それによって、サッカーだけでない活動も頭に入りましたし、それぞれを良くしていこうと思ってやれていました。いろんな経験ができましたし、それで考え方だったり感じ方の幅が広がったなというのはすごくありました」

この中で、やりたかった

自らを律し、文武両道を地で行く谷口は大学に入っても成長を遂げ、そんな谷口にフロンターレは再び獲得の意思を示す。

「大学の4年という時間は長いんですよ」と話す向島は「高校生の時にオファーを出したからといって、大学生になった選手に自動的にオファーを出すわけではありません」と続ける。なぜならば「4年の間にフロンターレのチーム編成も変化しますし、そこは慎重でした。プロになっても試合に出られなければ意味が無い」からだ。ただ「トップチームが受け入れられる編成にあったこと。そして谷口自身が大学に入っても伸びてくれていましたから早い段階でオファーを出す事になりました」とオファーに至る背景を説明する。

「大学3年(2012年)の9月か10月くらいには話を頂いていました。早い段階でオファーが出ることはあまりないですし、嬉しかったです。ただ、早めに決めてしまうと筑波に集中できなくなるんじゃないかと思ったので、待ってもらいました」と話す谷口は「それまでは先輩がいる中でやってきたんですが、最上級生としてしっかりサッカーをやってみたい」とも思ったという。いざ4年になると、筑波大学はリーグ戦序盤につまずき結果を残せずにいた。キャプテンとしての責任がある谷口は関東大学サッカーリーグ1部残留のためにも筑波大学蹴球部に集中。職責を果たせたとの納得の上、フロンターレへの加入に合意した。公式発表は2013年8月23日のことだった。

「フロンターレに決めた理由は『人』でした。1回練習に参加させてもらった時に、仲の良さを感じる中にも厳しさがあって、チームになっていると感じました。一人ひとりが人としてしっかりしてましたし、自分もその中でやりたいと思いました」と当時の心境を振り返る。そして「やっているサッカーもおもしろかったですし、風間さんが監督で、指導してもらった経験もありましたのでそういうサッカーをプロでまたやりたいという思いもありました。それは大きいポイントでした」と述べた。もちろんフロンターレが大事にしている練習後のファンサービスやファン感といった活動も当然視してのことだった。

「プロとして、サッカーをやっているだけでなく、応援してもらっているサポーターがあってこそと思いますし、そういう活動は大事だと思います。選手がいろんな活動することで、お客さんが増えたり興味を持ってもらえたらいいと思います」

サッカーだけをやっていればいいという考えであれば、高校の時点でオファーを受けてプロ入りしていたはず。ところが谷口は自らの信念に従い、サッカー選手として、そして人間として自らを高めるべく大学に進学し心身ともに成長を遂げる。そんな経験を積んできた谷口だからこそ苦境に陥っていたフロンターレでのデビュー戦をそつなくこなし、ポジションを掴むに至ったのだろう。

プロとしてのキャリア1年目。ここまでの活躍は予想外だったはずだが、それについて「最初はポジション的に(左サイドバックということで)想像した形ではなかったんですが(笑)、満足してます」と話す谷口は、最初は試合に出たくて仕方なかったのだと話す。ただその心境が変わったという。「2次キャンプ(2月初旬)から帰って来たあたりで、このままじゃダメだなというのをすごく感じ、考え方を変えました。いつ出るということを考えるよりも、出た時に、チャンスを貰った時に何ができるのかということをすごく考えるようになりました」。

その心構えがあったからこそ、思いがけず巡ってきたデビューのチャンスにも動じることなく対応し、チームメイトからの信頼を勝ち取り、ポジションを手にしたのだろう。このデビュー戦の話が象徴的だが、谷口という選手の考えは本質の部分で一貫していると言える。例えば、テクニックよりも、タイヤ引きで足腰の鍛錬を。プロに入るよりも、まずは人間形成を。そして出場機会を求めて貪欲になるのではなく、出場した時に良いプレーができるよう心がけていたということ。こうした事柄の根幹にあるのは、必要な準備を怠らずに続けるということであり、目の前の事象にとらわれず大局を見るということである。

常に一歩先を見て、足元を固めるべく準備を重ねてきた谷口は、フロンターレの一員としてどこまで成長するのか。そして、彼が全力を傾けることで開ける未来はどんなものになるのだろうか。

profile

[たにぐち・しょうご]

筑波大学から新加入。ディフェンシブなポジションながら、持ち前のテクニックで攻撃の起点にもなれる万能MF。大津高校時代から注目を浴び、ハイレベルなパフォーマンスを続けて大学屈指のボランチと呼ばれるまでにスケールアップ。プロの体の当たりや球際の強さに慣れることができれば、プロ1年目から活躍できるはずだ。

1991年7月15日、熊本県

熊本市生まれ

ニックネーム:ショーゴ、タニ

- ゲーム記録・速報

- 2016シーズン・ゲーム記録

- 最新のゲーム記録・速報

- Jリーグ

- ヤマザキナビスコカップ

- 天皇杯

- Jサテライトリーグ

- 過去のゲーム記録

- 練習試合

- チケット・観戦

- チケット・観戦トップ

- チケット購入ガイド

- スタジアム観戦ガイド

- スタジアム改築

- アウェイツアー日程・申込み

- スケジュール

- トップチーム月間スケジュール

- J1リーグ-1st

- J1リーグ-2nd

- ヤマザキナビスコカップ

- 天皇杯

- サテライトリーグ

- 店舗/各事務所のスケジュール

- 選手・スタッフ

- 2016(最新)

- 2015

- 2015

- 2014

- 2013

- 2012

- 2011

- 2010

- 2009

- 2008

- 2007

- 2006

- 2005

- 2004

- 2003

- 2002

- 2001

- 2000

- 1999

- 1998

- 1997

- ファンクラブ

- 後援会のご案内トップ

- 入会特典

- 入会方法

- 後援会とは

- 会員規約集

- 後援会へのお問い合わせ

- スポンサー

- スポンサーのトップ

- スポンサーリスト

- サポートカンパニーご案内

- 川崎フロンターレ持株会

- スポンサーシップ

- ユーティリティ

- ふぁんメール

- ご意見・ご感想・ご要望メール

- 利用規約

- 著作権について

- プライバシーポリシー

- ユーティリティ

- ご意見・ご感想・ご要望

- 利用規約

- 著作権について

- プライバシーポリシー

- クラブプロフィール

- 日本語

- English

- Portuguese

- Vietnamese

- 한국어h

- 繁體字

- 簡体字

- ภาษาไทย